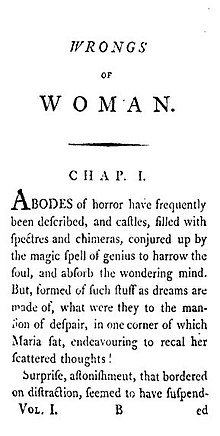

玛丽亚:女人之罪

《玛丽亚:女人之罪》(Maria: or, The Wrongs of Woman)是18世纪英国女权主义者玛丽·沃斯通克拉夫特的著作女權辯護的续集,同时也是她未完成的一部小说续集。在她去世后,女人的错于1798年由她的丈夫威廉·戈德温出版,这本书也通常被认为是她最激进的女性主義作品。[1]这部小说在出版时并不受欢迎。

沃斯通克拉夫特的哲学和哥特式小说围绕着女人被丈夫囚禁在精神病院的故事展开。它关注社会的而非某个“女性的错”,并批判沃斯通克拉夫特眼中的的十八世纪英国的父权制婚姻制度以及保护它的法律制度。然而,女主人公无法放弃她的浪漫幻想也揭示了女性通过一些虚假的和致命性的多愁善感的性格在压迫她们自身。这部小说开创了对女性性征的颂扬和女性之间的跨阶级认同。这样的主题,再加上讲述沃斯通克拉夫特生平丑闻的戈德温回忆录的出版,使得这部小说在出版时并不受欢迎。

不過到了20世纪,女权主义评论家開始認可了这部作品。将其融入了小说和女权主义议题的历史中。此作品最经常被视为《女权辩护》的小说化的普及,是沃斯通克拉夫特在《女权辩护》中关于女权主义论点的延伸,也是一个自传。[2]

剧情概要

编辑《女人之罪》讲述了上流社会的玛丽亚被她的丈夫乔治·维纳布尔斯(George Venables)不公正监禁的故事。他不仅把玛丽亚囚禁在精神病院,而且还带走了他们的孩子。玛丽亚和精神病院的一位护理人员成为了朋友,她叫杰米玛,是一个贫穷的下层妇女。在知道玛丽亚并未患精神病后,杰米玛给她带来了几本书。其中一些是亨利·达恩福德(Henry Darnford)的笔记,他也住在精神病院,玛丽亚因此爱上了他。两人开始交流,最终见面。达恩福德说他过着堕落的生活;一夜酗酒后他在精神病院醒来,但始终无法说服医生释放他。

杰米玛向玛丽亚和达恩福德讲述了她的故事,说她其实是私生子。杰米玛的母亲在她还是婴儿的时候就去世了,这使杰米玛岌岌可危的家庭地位变得更糟。因此,她被迫成为父亲家里的仆人,后来去当学徒,但她的老师打她,不给她饭吃,还强奸她。当该男子的妻子发现杰米玛怀上了他的孩子时,就把她赶出了家门。由于无法养活自己,她打掉了自己的孩子,做了妓女。后来,她被一个有钱人包养,这位男士似乎痴迷于各种乐趣,比如食物、爱情等等。这位男士去世后,她就在玛丽亚被监禁的精神病院做护理人员。

後來玛丽亚在为女儿写的故事中讲述了自己的人生经历。她说她的父母多爱他们的长子罗伯特,而并不爱其他的兄弟姐妹,以及罗伯特如何“专横地”对待弟弟妹妹。为了逃离这个不幸的家,玛丽亚去了邻居家,并爱上了他们的儿子乔治·维纳布尔斯。维纳布尔斯在人前是一个受人尊敬的,可敬的年轻人;但事实上,他却是个浪荡公子。玛丽亚的母亲去世后,父亲收养了管家做情妇。玛丽亚的一位富有的叔叔偏爱她,但不了解维纳布尔斯的真实性格,就为她安排了一场婚礼,并给了玛丽亚5000英镑的嫁妆。

玛丽亚很快就知道了她丈夫的真实性格。她试图忽视他,专注培养自己对文学和艺术的鉴赏力,但维纳布尔斯越来越放纵自己:他买春、赌博,最终导致家庭破产。在丈夫逼她发生性行为后,玛丽亚很快就怀孕了。由于玛丽亚的叔叔要去欧洲大陸,他警告玛丽亚说如果她离开她的丈夫会遭遇什么样的后果。这是小说中第一次提到分离和离婚。玛丽亚似乎把叔叔的话当成了启发,而不是警告。维纳布尔斯试图付钱给他的一个朋友来勾引玛丽亚(一个叫做“S先生”的男人),好让他可以指认玛丽亚是个淫妇继而和她离婚。在这之后,玛丽亚试图离开维纳布尔斯。她最初开始逃离并设法住在几个不同的地方,经常和其他也被丈夫背叛的女人在一起,但维纳布尔斯总能找到她。当她试图带着刚出生的孩子以及她已故的叔叔留给他们的财产离开英格兰时,维纳布尔斯找到了孩子并将玛丽亚囚禁在精神病院。故事到此截止。

主题

编辑《女权辩护》的结尾,沃斯通克拉夫特向她的读者承诺了这部作品的第二部分。然而,她没有写成另一篇哲学论文,而是写出了一本带有自传色彩的小说,恰如其分地命名为《女人的错》 。[3]在“序言”中,她写道,小说应当讲述的是“女性”的故事,而不是“某个女人”的故事。[4]沃斯通克拉夫特详细说明了学者安妮·K·梅勒提到过的,“对女性的错和女性犯的错”(强调梅勒的话)。[5]对女性的错包括窒息的和性压抑的婚姻,沃斯通克拉夫特描述了这一事实,而女性犯的错包括:因为感性语言产生的对自我价值的错觉。不同于沃斯通克拉夫特的第一部小说《玛丽:一篇小说》 (1788 年), 《女人的错》为这些问题提供了解决方案,即赋予女性性的权力、带有目的的母性角色以及跨越阶级界限的女权主义可能性。[原創研究?]

婚姻和奴隶制

编辑在《女权辩护》提到的隐喻中,沃斯通克拉夫特也在《女人的错》中将婚姻描述为监狱,将女性描述为监狱中的奴隶。在第一章中,玛丽亚哀叹道:“这个世界难道不是一个巨大的监狱吗?难道女人天生就是奴隶吗?”[6]后来她从政治上的影射法国监狱巴士底狱:“婚姻使我终身受苦”。[7]除此之外,玛丽亚的身体像奴隶一样被买卖:她在开放婚姻市场上只值5000英镑,而她的新丈夫试图让她去卖淫。谈到她自己时,玛丽亚说:“妻子是男人的财产,就像他的马或屁股一样,她没有什么可以称之为自己的”。[8]在《女权辩护》中,沃斯通克拉夫特用奴隶制的比喻不仅描述了当前婚姻的恐怖,而且还提出了一种新式婚姻的可能性,这种婚姻假定深情和理性的伴侣之间是平等的。[9]在《女人的错》中,这一选择并未被呈现出来;相反,其向读者展示了一系列灾难性的婚姻,女性被虐待、被剥夺自由、被遗弃。[9]

根据学者玛丽·普维 (Mary Poovey) 的说法,“沃斯通克拉夫特在《玛丽亚》中的一些基本见解涉及资产阶级制度对女性性行为的定义或解释——进而,由资产阶级制度控制。这种控制的主要代理者是婚姻”。[10]沃斯通克拉夫特解构了婚姻的意识形态,即女性是可交换的商品,被物化,被剥夺了自然权利。 [11]

女性欲望

编辑正如女权主义评论家科拉·卡普兰 (Cora Kaplan) 所说,沃斯通克拉夫特的小说与她的哲学论文之间的主要区别之一是,她的小说重视女性情感,而她的论文则将其描述为“保守的和倒退的,并且几乎是反革命的”。[12] 《女权辩护》将性描述为一种男性特征,虽然沃斯通克拉夫特认为一些男性特征是人人都有的,但性不是其中之一。然而,在《女人的错》中,她接受、享受并使用性感的女性身体作为交流的媒介:玛丽亚接受了她对达恩福德的欲望,并与他建立了关系。在《女权辩护》中,她强调了伴侣关系,认为情人之间的激情应该冷却,而在《女人的错》中,她鼓励这些激情。[13]沃斯通克拉夫特挑战了约翰·格雷戈里(John Gregory) 和卢梭 (Rousseau)等道德学家的观点,表明女性也是具有性欲的个体。[14]

起初,玛丽亚想嫁给维纳布尔斯,因为他天性仁慈;她相信他是小说中会出现的浪漫英雄。[15]然而,她后来才意识到他的表里不一:

[乔治]在舞会上继续邀请我,在离别时紧握我的手,并表达一些毫无意义的激情,对于这些,我不自觉地赋予了它们浪漫意义。 . . .当他离开我们时,我的世界变得更加五彩斑斓,生动有趣——我的想象力并没有带领我走到哪里。简而言之,我只是幻想自己坠入爱河——爱上了我所赋予的无私、坚韧、慷慨、拥有尊严和人性的一个英雄。[16]

小说提出的重要疑问之一是玛丽亚是否在与达恩福德的关系中受到了欺骗。玛丽亚为她的女儿写了一本自传,在自传里她承认自己因为维纳布尔斯迷失了自我,但评论家们对她也因达恩福德迷失自我的程度存在分歧。一些人认为玛丽亚重蹈覆辙,会依旧把达恩福德想象成英雄,理由是当玛丽亚自由后,她拒绝离开精神病院,因为她想和他呆在一起,还有她对卢梭的小说《朱莉,或新爱洛伊丝》的喜爱。她把达恩福德想象成她的“英雄”,圣普勒,曾经是朱莉的情人,但不是丈夫。玛丽亚的阅读以及她因阅读而在想象中产生的情节是她无法解释的原因:她没有办法或不愿将小说和现实分开,她将达恩福德融入了她的浪漫幻想中。[17]其他批评家虽然同意玛丽亚被达恩福德引入歧途,但认为问题不在于她的性欲,而在于对伴侣的选择。他们争辩说,沃斯通克拉夫特并没有像她在《玛丽》和《女权辩护》中那样将女性性行为描述为天生有害一样,而是批评它经常采取的方式方向。[18]

阶级与女权主义

编辑《女人的错》中,交织着同样受虐待的中上层人物玛丽亚、中下层阶级水手的妻子佩吉、工人阶级店主、寄宿公寓老板和工人阶级的家庭佣人杰迈玛,其结构是男权社会中女性共同关注的“前所未有”的代表。[19]沃斯通克拉夫特曾在一封信中写下,这封信也作为《女人的错》序言的一部分发表。信中写道,她的目的是“展示不同阶层女性的错误,尽管受教育程度不同,她们也同样具有压迫性,而且必然是多种多样的”。[20]她的小说具有新的包容性,是女权主义文学史上最早的作品之一,暗示了一种跨阶级的论点,即不同经济地位的女性因同为女性而拥有相同的利益。[21]在她的叙述中,杰米玛诘问道:“谁曾为我冒过任何风险?——谁曾承认我是同类?”直到玛丽亚同情地握住她的手,她才感觉到这一点。此外,正是杰米玛的故事首先刺激了玛丽亚自己“更广范围的思考”,“考虑到杰米玛特殊的命运和她自己的命运,引导她去思考女性的被压迫地位,并感叹自己生了个女儿”。[22]

杰米玛是小说中下层女性中最有血有肉的;通过对她的描述,沃斯通克拉夫特不赋予她传统上符合女性气质的顺从,并表达出一种无奈的愤怒,若放在在玛丽亚身上,会是不恰当的。杰米玛的故事也挑战了一些关于妓女的观点。沃斯通克拉夫特改写了关于接受救赎妓女的传统叙事方式(例如,丹尼尔·笛福的《街头行者的一些思考》(1726))。小说将妓女描述为“被剥削的阶级”,类似于依赖男人的妻子,并展示了她们如何成为当下环境的产物。通过描写杰米玛和玛丽亚变成了妓女,沃斯通克拉夫特否定了当代对妓女的两种刻板印象:以性欲自娱并爱上对方的女性形象和渴望怜悯的受害者形象。因此,杰米玛和玛丽亚的人物角色可能不是简单地排斥或引起读者的同情,而是与分享他们困境的女性读者建立更牢固、更持久的联系。[23]

尽管如此,杰米玛的故事仍然保留了沃斯通克拉夫特的资产阶级精神元素;杰米玛和其他工人阶级妇女只是在苦难中与玛丽亚一样; “那么,女性是跨阶级联系的,但与其说是团结,不如说是绝望。”[24]正如沃斯通克拉夫特研究学者芭芭拉·泰勒(Barbara Taylor) 说道,“玛丽亚与杰米玛的关系显示出某种阶级分歧和偏见,这些分歧和偏见从一开始就标志着有组织的女权主义政治。”[25]当杰米玛还是个情妇时,她学到要欣赏生活中更美好的事物,而玛丽亚后来承诺会照顾她。然而,重要的是,在结局的其中一个版本中,是杰米玛救了玛丽亚并找到了她的孩子。[26]

参考文献

编辑- ^ Taylor, Chapter 9; Sapiro, 37; 149; 266.

- ^ Biographers such as Wardle and Sunstein rely heavily on passages from The Wrongs of Woman to interpret Wollstonecraft's life, for example.

- ^ Gubar (no pagination in HTML version).

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 73.

- ^ Mellor, 415; see also Taylor, 133–134.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 79.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 154–155; see also Mellor, 413; Kelly, Revolutionary Feminism, 216; Sapiro, 149.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 158.

- ^ 9.0 9.1 Mellor, 419.

- ^ Poovey, 100.

- ^ Poovey, 101; see also Taylor, 232–233.

- ^ Kaplan, "Wild Nights", 35.

- ^ Johnson, 58–59; see also, Todd, A Revolutionary Life, 430.

- ^ Johnson, 63; Kelly, Revolutionary Feminism, 215.

- ^ Poovey, 99.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 130.

- ^ Poovey, 99; see also Taylor, 135 and Todd, Women's Friendship, 210–11; Maurer, 48; Johnson, 65–66.

- ^ Taylor, 136–37.

- ^ Johnson, 66.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 74; see also Mellor, 414.

- ^ Kelly, English Fiction, 4; see also Mellor, 414 and Taylor, 233; Todd, A Revolutionary Life, 430.

- ^ Wollstonecraft, The Wrongs of Woman (Kelly), 119–20; see also Todd, Women's Friendships, 221–22.

- ^ Johnson, 67; Taylor, 241–42; Jones, 204; 211; 215; Todd, Women's Friendships, 226; Sapiro, 106.

- ^ Todd, Women's Friendships, 217–18; Taylor, 139.

- ^ Taylor, 240–41.

- ^ Taylor, 243.